약육강식이란 것은 특정 의도에 의한 인위적 일반화다.

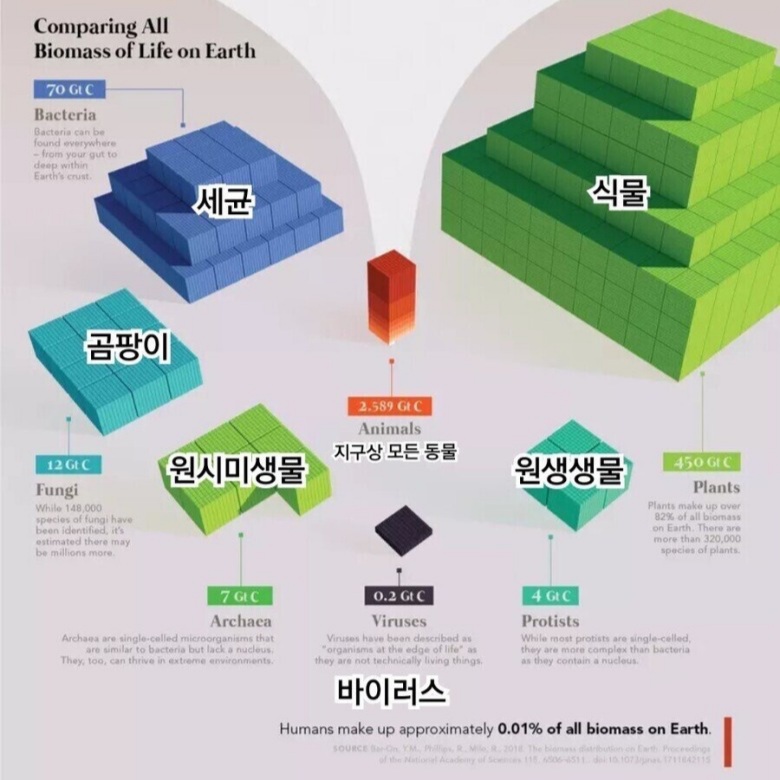

예컨대 미생물의 세계는 동물의 세계보다 압도적으로 거대한데, 세균이 숙주를 먹더라도 그들을 약육강식의 강자라 하지 않는다. 어떤 의도적 이미지화가 있는 것이다.

바로 가부장적 이미지의 재현이다.

또한 거기엔 약자를 만들어내는 구조와 그에 대한 착취를 정당화하는 개념을 내포한다.

약육강식은 일반 자연 법칙이 아니다.

어떤 육식동물도 다른 이들을 구조적으로 약화시키지 않는다.

오히려 최상위 포식자의 복원은 풍요를 회복시킨다.

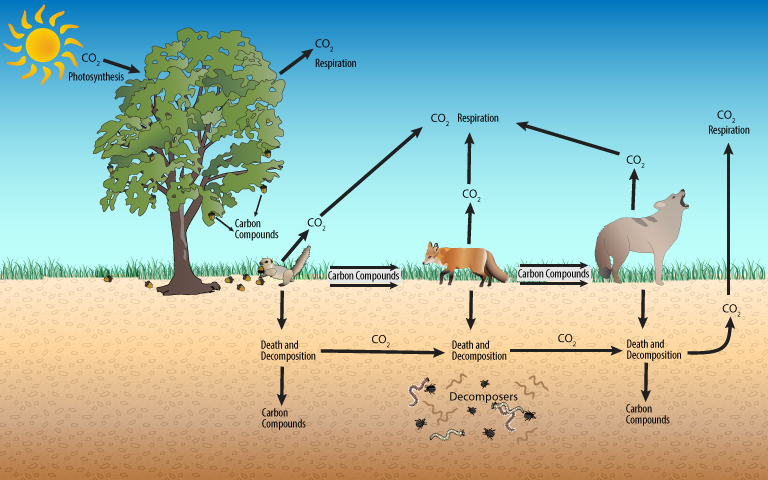

서로는 서로의 존재에 기대어 있다.

그러한 관계 중에 잠시 드러나는 일부 현상만을 따로 떼어서 그것을 의도적으로 일반화시켰을 뿐, 오히려 약육강식은 자연에 대한 근본적 설명은 아니다.

인간은 왜 육식동물에게 먹히는 다른 동물을 보며 연민하는가?

공감이 오히려 일반 자연 법칙인 조화에 대한 근본적 설명을 제공해준다.

인간에게 있는 그런 감정은 다른 종에서도 있는 것이 당연한 일이며,

감정이 없는 종이라도 그것은 관계라는 더 근본적 존재상태로서 연결되어 있다.

오히려 연민의 감정은 그 근본적 존재상태의 일부일 뿐이다.

그런 측면에서 약육강식은 오히려 비동물적이다. 다시 말해 근본적 존재상태가 왜곡된 인위다.

그와 달리 서로의 존재에 기대는 관계가, 약육강식이라는 비동물을 극복하는 '동물적 인간'이다.

한편 사람들은 종평등을 말할 때, 은연 중에 동물을 인간화하는 개념으로 이해하곤 한다.

'인간과 동물이 같다'는 식의 문자적 이해다.

그렇기에 동물이란 개념은, 자동적으로 인간을 제외한 개념으로 은연 중에 규정된다.

바로 이러한 이해가 가부장적 인위성이라 할 수 있다.

이런 인식 안에서 동물이란 단어에 담기는 것은, 오히려 위계적으로 대상화된 동물 개념이다.

그렇기에 이러한 동물개념 이해는 오히려 동물을 비동물적으로 이해하는 것에 가깝다.

종평등은 반대로 인간을 동물로서 회복하는 것이다.

동물을 동물로서 이해할 때, 동물은 관계다. 분리된 개체로서 개념이라기 보다는 동물이라는 관계로서의 개념이다.

예를 들어 최상위 포식자를 피라미드 꼭대기라는 힘으로 상징화 하는 것이, 일부의 현상만을 의도적으로 일반화하는, 위계적 이분법의 분리된 이해다.

오히려 사실의 세계를 살펴볼 때, 국립공원에 늑대를 복원하면 생물다양성이 증가하고 식물들까지 풍요로워지며 동시적 운명공동체가 된다.

그러한 관계적 이해가 바로 동물이라는 이해다. 같은 잠을 자고, 같은 물을 마시며, 같은 흙으로 서로 빚어 진다.

이러한 동물이란 개념에는 당연히 인간 또한 포함되며, 인간의 생명권과 같이 인간의 동물권 역시 인간 존재의 기본값이 된다.

'동물로서의 해방' 카테고리의 다른 글

| 인도적 축산이란 무엇인가 (0) | 2023.04.11 |

|---|---|

| 탈육식에 대한 오해 (0) | 2022.03.28 |

| 220228 러시아 전쟁반대 기자회견에서의 동물 연대 (0) | 2022.03.01 |

| 비건과 동물권 집합 관계 (0) | 2022.02.23 |

| 생명권과 동물권 (0) | 2022.02.21 |